2019年の秋、娘の通っていたアメリカの保育園ではこんな用紙が配られました。

「Happy winter! ホリデーシーズンが近づいてきました。あなたの家庭では今年何をお祝いしますか?この先数か月クラスで行うお祝い事に、クラスの一員であるあなたの文化がきちんと反映されるよう、この用紙を記入して、スタッフに提出してください。

1)子供の名前___

2)家にいる家族 __________

3)私たち家族がお祝いする行事 (チェックする)

□Hannukah

□Three kings day

□The winter solistice

□Chinese New Year

□Christmas

□Kwanzaa

□New year

□Mardi Gras

□Other_________

□Other________ 」

郷に入っては郷に従え、という諺がありますね。

住む国の文化を楽しむ主義の我が家では、保育園に対して、文化的にも宗教的にも「こうして!」といった強い要望があったわけではありません。

それでも「意見を聞かれる」というそのワンステップが、「あなたは我々の一員だから、あなたの文化を認め、尊重したい。だから教えて」という保育園からのメッセージそのもので、とても嬉しく心温まる出来事でした。

考えてみれば、確かにクラスには様々な国のルーツをもつ子どもがいるのです。

そしてアメリカはそもそも他民族国家。

「普通」とは「多様」なのです。

家族の構成についてもきいてくれたので、きっとシングルペアレントであったりした場合には、メッセージの内容も考慮してくれたのでしょう。

さて、2020年9月現在、我々は日本に帰国し、娘は小規模保育園(定員20名)に通っています。

その保育園は、インターナショナルスクールでもない普通の認可保育園です。

筑波大が近いという場所柄か、クラスメイトのルーツも多国籍で、先生が日本語を話す以外はアメリカ時代とほぼ保育園の環境も変わらず、驚きました。

5月時点ではなんとルーツが日本以外の子のほうが多かったくらいです(現在は1/3ほど)

園の入口には、在園する園児のルーツのある5か国の国旗が飾られ(2022/06追記:卒園時には8か国)とてもアットホームな環境で、肌の色もルーツも関係なく仲良く過ごしています。

日本では「多様性をどう受け入れるか」という議論がたびたび持ち上がりますが、「すでに多様である」というのが現実なのだな、と感じます。

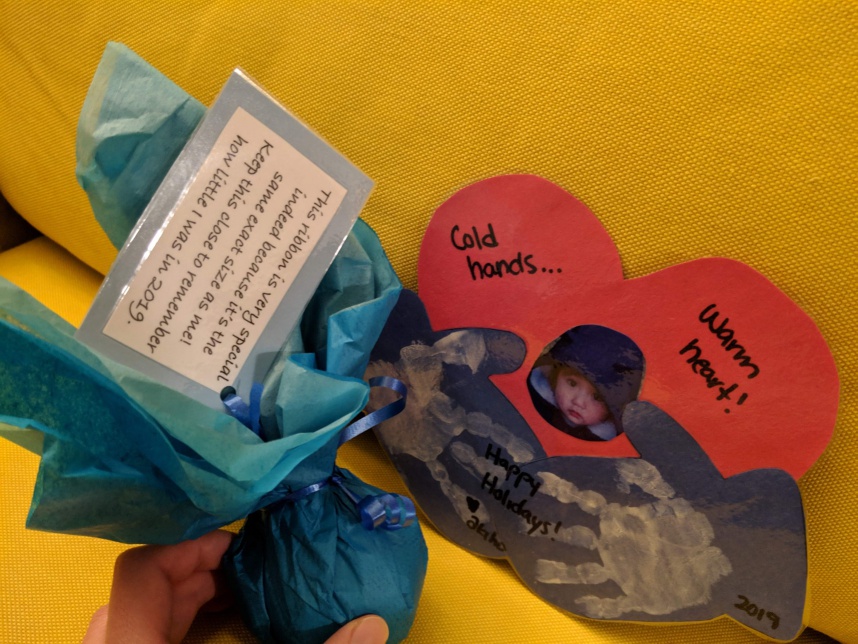

ここでは様々な日本式の行事も行っていて、最近では敬老の日のプレゼントとして「おじいちゃんおばあちゃんありがとう」というメッセージ付きの素敵な作品を娘は持ち帰ってきました。

日本の風習として素晴らしい体験だと思います。

でも、園児のルーツや家庭環境が多様であることを前提に考えるならば、

そろそろ行事内容やメッセージを決めるプロセスに、みんなで関わる時代がきているのかもしれません。

「家庭の背景が様々かもしれないので、配慮してすべて中止に」ではなく、保護者も、園児も、先生方も、ざっくばらんに意見を出せる機会があるだけでいいと思います。

アメリカの保育園のようなアンケート1枚でも十分です。

きっと、日本の風習を体験してほしいという思いも、クラスメイトの文化を自分の子が体験するのも大事だなという考えもあるでしょう。

結果としてどういう行事がおこなわれたとしても、いいのです。

意見をきかれたことで、今までの日本でいわゆる「普通」とされる子も、そうでない子も、

自分は「多様という普通の中の、ひとつの例」なんだと思えるくらい

自分やクラスメイトが尊重されていると実感する経験になるでしょう。

そういった経験を積み重ねて、私たちは、自分と違う他者と、うまく共存する方法を学ぶのではないでしょうか。